徒労に賭ける

2025年

― その1 ―

250126-1

何度もやったタイヤの取り付けを合間にやっといて、

大急ぎで薪割りをして前日までに荷台に積んでおいた状況です。

年のせいか、以前よりも作業が体にこたえてるような……。

まあ、これはしょうがない。

その作業を少しでも楽にするために中古農民車を買って、

地道に直しているわけなのですが、いよいよ試運転を兼ねて

積載状態で動かしてみます。

さあ、ブレーキはちゃんと効いているかなあ。

250126-2

手で軽くブレーキペダルを押したかぎりでは、液漏れはないようです。

それよりなんだかタイヤのへこみ具合が不安。

あんまりひび割れが目立つので、空気を入れるとき、バーストしないかと

びびって充分に入れてないのでしょう。。

もともと何キロで入れたらいいのかわからなかったし…。

積載で一日置いても空気は抜けていなかったので、大丈夫のはず。

250126-3

どうでもいいですが、例の場所にはまたドロバチが巣を。

忙しくて慈悲の心も薄れてきて、このまま使用します。

どうにも救いようがないし、なんとか成虫になるまで

我慢してくれたらいいですが。

250126-4

走行中、ブレーキを踏んでもなんだかフワフワして

効いてる感じがありません。

配管中にエアを噛んでるのかな、しかしエア抜きはしたはず。

クラッチとサイドブレーキで速度調整しつつ、薪棚のすぐそばまで

走る…いやの一速と二速でノロノロ移動してエンジン停止。

後輪の内側を見ると…あああ、やっぱり漏れてる。

この漏れてる位置だと、フレアナットの締め込みが

足りなかったのかも。試しに増し締めしたら、一回転以上回ったので、

漏れなくなるかもしれませんが…。

しかしフットブレーキかけるよりもクラッチを切りながらのほうが

動きやすいんだよなあ、一速だと…。

試しに、下り坂を前進一速で降りてみましたが、

エンジンブレーキはちゃんと効いていました。

ディーゼル車はエンジンブレーキが効きづらいという話ですが、

農民車程度の軽さと一速なら、十分に下り坂の加速を抑えられます。

遠いところまで移動するならともかく、

家の周りを半周する程度のことなら、フットブレーキに

それほどこだわらなくてもいいのです。

というわけで、ブレーキフルードを再充填しての点検確認は

また今度にします。

やってる時間がないんですよね。

250126-5

途中の道の真ん中に、なんか落ちてました。

この幅…もしやVベルトの一部では?

250126-6

エンジンから動力をプロペラシャフトに繋ぐ三本のVベルト。

案の定、対応年数が切れて帯が剥がれてます。

サクラの枝で一本押してみると、三センチくらいは動きます。

やれやれ、よくこんなのでエンジンブレーキがかかったもんです。

坂道でこいつが切れたら大変なので、こっちはとにかく

早く交換しないといけません。

しかしですね……。

250126-7

以前にもどこかで書きましたが、

このタイプの農民車は、駆動用Vベルトのテンションを

エンジンごと左右に移動させることによって調整するという、

とんでもない方法をとっています。

エンジンの下には二本の角材が平行に固定してあるのですが、

この農民車のは一部分が欠損したままで、恐ろしいことに

番線でエンジンを固定してあります。

したがって、番線を全部ほどかないとテンション調整ができない。

ということは、ベルトの交換もできないってわけです。

いや、あの緩さで動力が伝わるんなら、このままで

なんとかベルトが装着できそうですが…。

見づらいですが、番線1.と2.で角材と車台を固定しています。

1.が前方に、2.は後方にずれているのがわかりますでしょうか。

したがって、このエンジンの回転面とプロペラシャフトのプーリー回転面は

角度がずれているまま…。

黄色い線で示したのが、欠損した角材とそれを留める金属板の図です。

金属板を3.のボルトで締め付けるのですが、どうも金属板と

角材はボルト接合ではなく、本当に押さえているだけ、らしいのです。

向かって右側・エンジンのむこうにその金属板が見えています

でしょうか。押さえているだけで固定しているんですね。

非力なエンジンとはいえ、こんな重量物をこの固定方法で

可動させていいものなのか、私にはわかりません。

でもまあ、農民車はそうやっていままできたんですから、

それでいいのでしょう。

それにしてもこの金属板、よっぽど固いもんでないと

曲がっちゃうなあ。

拾ってきた板バネでなんとかなるといいけど…。

250126-8

薪の運搬が終わって、定位置に駐車してから

エンジンを真横から見たところ。

手前の固定ボルトが車台に対して垂直だとすると、エンジンが

少し後傾しているのがわかります。

原因は、角材の後ろのほうが欠損して、高さが足りないせい。

そのために、板バネのようなものを何枚(もしかすると、この何枚かに

固定用の金属板が含まれる?)か重ねて下に敷いてあり、

それも番線で固定してあるのです。

そんでもってエンジン全体が後ろ方向にずれているので、

Vベルトのカバーにはずみ車が接触しそうなほど。

以前からわかってはいたことなのですが、

Vベルトを交換する前に、これらの問題点をなんとか

しておきたいものです。

まず角材を二本新調して、エンジンをできるだけ清掃してから

番線を解いてエンジンと車台を分離、車台を塗装して

エンジンを完全に清掃。角材をエンジンに取り付けて

車台にエンジンを固定する……ってな順でしょうか。

こんなこと一年でできるかまったくわかりませんが、

とにかくいまは薪割りが先。

春先までこのまま無事で動いてくれるよう祈ります。

― その2 ―

250222-1

前回更新時に運び終えた薪。

さらにその後にもう一本、樹齢二十五年のクヌギを一本

切り倒し、巻き添えで折れたカシの枝なんかも含めてちょうど

荷台に一杯分の薪を満載して坂道をのぼり、

今日の午後に薪棚積みを終えたところ。

続いてもう一本、クヌギを切り倒しておきたいところですが、

あいにく風が強いので取りやめ。

木がどっちに倒れるかわからないのです。

中途半端に時間も余ったので、荷台の後部アオリ…煽ることは

できないので正確な名前ではないと思うけど、どう言ったらいいか

わからないのでアオリという…の修理をすることにしました。

縦の角材二本に薄い板を打ち付けてあるだけの

単純なものなので、とくに考えることもありませんが、

角材も板も劣化して強度が低くなってます。

修理前の写真を撮り忘れましたが、以前に載せた写真を

参考までに。

240929-6

…あんまりボロに見えませんが、差し込み部がチビてガタガタだし、

角材が弱って釘では何本打っても緩みがちです。

ちょうど手頃な木の杭(使い古し)があったので、差し込み部を

ノミで削って角材だけ取り換えました。

250222-2

電動ドライバーの手前にあるのは、磁石で集めた錆釘。

むこうにも何本かありますが、これだけの板を留めるのに

二十本くらい使ってました。

釘はあきらめて、ジャンク品の頭が大きいタッピングビスを使用。

たった六本で充分な強度が出ました。

差し込みのガタも最小限になったし、だいぶ気分よく使えます。

250222-3

以前に空気を入れ直した後輪ですが、どうもかなり足りなかったようで、

薪を満載したらタイヤの厚みが半分くらいになっちゃいました。

これはいかん、しかしまた空気を入れることができる場所まで行くには

またこの重いタイヤを外して運ばなければならないので、

車載用の簡易ポンプを使うことに。

近頃の乗用車は、軽自動車でもスペアタイヤの代わりに

シガーソケットで動かせるゲージ付きのポンプがついてて便利です。

空気圧を測ってみると1キロほどしかありませんでしたので、

2キロ入れてみましたら、ちょうどいい感じ。

走ってもだいぶ乗り心地がよくなりました。

しかしタイヤのサイドウォールはとうに限界を越えてて、

カサブタのようにボロボロ。一部、中身が見えてるところもあります。

いずれは替えなきゃなりません。

まあ覚悟はしてましたが、また出費がかさむなあ…。

250222-4

まだ少し時間があったので、灯油でエンジンを拭いてみました。

本格的に掃除するといろいろ部品は外さないといけないので、

あくまでざっとです。

ライトの取り付け部には、もとはエンジン吊り上げ用の輪っかボルトが

着いているらしいのですが、ありません。

エンジンを取り外すにはどうすればいいか?

なんとなく、すぐ下に降ろすだけなら一人でできそうな感じ。

40キロくらいだといんですけど。

あ、でもまた上に上げるときには無理か。

同じ高さの台を作ってずらすとか…。

吊り上げられればいちばんいいんですが。

燃料ゲージと燃料フィルターの透明部は真っ黒で、

どうやっても外側からではきれいになりません。

手前の赤い筒は湿式のエアフィルターで、外側に

必要オイル量の位置が記されていますが、

中身はほとんど残っていませんでした。

どんな油を入れたらいいのかわかりませんので、

また調べます。

エンジンの下にある二本の木は「木台」というらしいですが、

どんな材質の木なのか不明で、ネットで調べてもわかりません。

まあ、タモとかカシなんかでいいと思うんですが…。

ちゃんと測ってみると、45×70×750くらいは必要みたいで、

カシは家の裏に生えてますが、

まっすぐな材にするためには、チェーンソーでは無理。

仕方ないので買わないといけません。

またまた出費が…。

250222-5

クボタオートディーゼル

〄認可番号4207

連続定格出力5PS

回転速度2200rpm

ER50-N1

最高出力6.5PS

行程容積

396㏄

SR400は24馬力で6500回転も出るのに…。

まあ目的が違うから比較するのも無意味か。

分解整備する際には、正規の説明書が欲しいところですが、

いまのところオークションにも出ていません。

ま、他の似たような型のやつでも間に合うでしょうが…。

250222-6

1.の穴には、アクセルレバーがついていたものと思われます。

農民車の場合は運転席から操作しないといけないので、

2.のワイヤーによってハンドルポストのレバーから

操作できるようにしています。

当然ですが、アクセルレバーを動かすと

1.の穴も動くようになっています。

こういう使われ方を想定して、ちゃんと取り付け部分が

あるのかもしれません。

おそらく、ロクにメンテナンスもしてないしでしょうから、

ぜひともオイル交換やフィルターの掃除はしておきたいところです。

それにしてもこの悪条件と年式でちゃんと動くんだから、

サバイバビリティ―はたいしたもんだと言わねば

ならんでしょう。

― その3 ―

250323-a

いきなり

「なんじゃこりゃ?」

と、驚かせて申し訳ありません。

上の図は、私が子供のころに地元の海岸で見た記憶をもとに描いたもので、

漁船を砂浜に保管しておく時に使う「ソロバン」という道具です。

このローマ数字のⅡみたいなのを波打ち際から並べて、

その上で船を滑らせて移動させるのです。

当時の漁師さんが乗っていたのは木製の漁船。

漁を長い間しない期間、あるいは大風が吹く時などには砂浜に船を揚げておかないと

船体が腐ったり、風で隣の船にぶつかって破損したりしかねないのです。

この揚陸作業を方言で

「ふねのぼす」

などといいました。

コンクリートの垂直岸壁があり、船体がFRP製だと、わざわざ陸に揚げなくても

破損や腐りの心配をしなくてもいいのですが、まだなかった時代でした。

250323-b

漁師さんは、だいたい一家に一隻の船を持っていて、各々十枚くらいのソロバンと巻き揚げ機を

所定の場所で使用できるように決まっていたようです。

船は並べられたソロバンの上を音もなく滑って、海から上がったり海に降りたりします。

彼らは漁具の多くを自分で作っていました。船体や錨なんかも、

地元の造船所や鍛冶屋でオーダーメイド。

造れないのはエンジンやスクリュー等の複雑で精巧なもののみだったと思います。

そのへんは農民車も似たようなものですね。

ええと、なにが言いたいのかというと、今回、農民車のエンジン用に木台を作り直さないと

いけなくなったので、その木をどうして入手しようかと考えていた時、

「そういえば、親父がたしかソロバンを作ろうとしていたな…」

てなことを思い出したのです。

250323-1

で、上の写真がそのソロバン用に実家の倉庫で保管してあった角材。

どうやら海で拾ったものらしく、海にいる虫に食われた穴がいっぱい開いています。

実は一緒の場所にソロバンとして完成したのもあったのですが、そっちはシロアリにやられて絶望的な

状態。倉庫の柱が被害にあうといけないので、即、焼却処分。

マシな部分が使えるこっちを選びました。

もっとも、こっちにもシロアリが移っている可能性はあるので、

ウチに運んでからは廃エンジンオイルに漬けておいたのです。

一週間ほど経過したのですが、あんまり浸み込むことは

なかったようです。

これがなんの木なのかはわかりません。

亡父は木の種類にこだわる人で、漁の道具の柄に使う水に強い枝もいっぱいありました。

非正六角形断面と長方形断面が連なったソロバンのホゾを、ぴったり合わせる技には驚嘆したものです。

造船所で造るFRPの新造船も、自分で出来る限り造るぐらいで、

ソロバンに使う木は、とうぜん腐りにくく強い木を選んだはず。

寸法は150×150×1000くらい。

なるべく節のない、虫食いのない個所を切り取って

木台を作ります。

250323-2

…と、いうわけで半日ほどかけて作ってみました。

木の材質はすべすべして緻密、木目はさほど目立ちません。

杉やヒノキよりは硬くて重いのですが、樫よりは柔らかく軽い感じ。

いま破損している木台は、把手部近くに取付穴があるせいで

強度が落ちて折れたのでは…と思ったので

全長を十センチ以上長くとり、

45×65×750としました。

両端の把手部は指三本でしか掴めませんが、使うことがあるとも

思えなかったので、太い部分を増やして強度を優先。

とりあえず形になったので、このあと廃エンジンオイルを塗りたくって

干しておきます。シロアリが中に残っていても窒息か中毒死するでしょう。

そうそう、肝心のソロバンを並べるための浜は、親父が新しいFRP船を持つころには、

埋め立てられて垂直護岸となり、揚げる浜もなくなりました。

せっかくのソロバンも用がなくなったのです。

そんなわけで、これも親父の供養になるかもしれません。

ボール盤がないので、穴を垂直に開けられるか心配ですが、

それはまた今度にします。

今度はエンジンをどうやって降ろすか考えなきゃなあ…。

― その3 ―

250518-1

ええと、作業が滞っていた弁解をするための写真を消してしまい、

前置きなしで今回の作業を説明します。以前にアップした写真・250222-6と

構図もサイズもはぼ同じです。今回作業はいよいよエンジンの取り外し。そのためにはまず、

たいしたことはない電装品のハーネスとアクセルにつながるワイヤーケーブルを外しておかないと

いけません。そこで1.のアクセルワイヤーを外すために、前に留めてあったクボタディーゼルのプレートを

外したのが上の写真。1.と2.のボルトとナットをゆるめればワイヤーは外せそうですが、

3.の銅線がどこに繋がってるのかわかりません。これはライト用のスイッチに続いているので、

たぶん発電機につながっているのではと思うのですが……。

250518-2

仕方ないのでエンジン側で外すのはやめて、ハンドル側でスイッチごと外すことに。

アクセルレバーとライトスイッチは、同じようなバンドで固定されてます。

4.のアクセルは止難なく外せたのですが、5.のライト用はプラスネジが完全に山が

なくなってて、ドライバーがまったく効きません。

カラスプライヤーでネジ頭を掴もうにも、バンドの折り返しが邪魔で掴めず。

うーん、こりゃまいった。

ステーを兼ねたパイプには例によってドロバチが泥を詰め込んでるし。

250518-3

あれ、6.が抜けてるな…ま、気にしない気にしない。

仕方ないのでまた方針転換して、銅線の途中を外すことに。

7.のライトへ向かう二本の銅線はギボシ?カプラー?があって、引っ張るだけで

外せて、また繋ぐことができますが、8.の発電機からのは被覆を剥いて線をくくり、

ビニールテープを巻いた粗い処理。

まるで近野が自分でやったみたいですが、むろんそんな覚えはありません。

ま、とにかく、なるべく丁寧に銅線をほどいて、配線は外せました。

250518-4

お次はいよいよ番線の切断。

いったんはねじねじ部分を逆にねじってほどこうかと思ったのですが、

異常に硬いし意味もないので、ワイヤーカッターで切断。

二重に締めてあるのと一重のが二か所ずつあって、太さもバラバラ。

曲がってるところが多くてねじねじも多いのは、締め方が下手な証拠。

まるで近野がやったみたいです。

250518-5

木台が折れてない右側は、本来のボルト固定。ボルトは21とでかいもので、

ふつうのワッシャーとスプリングワッシャーを重ねて使ってました。

積年のオイルと燃料と埃で錆も固着もなく、するりと回りました。

金属の板は、形状からして板バネを切って流用したもの。

木台が折れてなくなったのを板バネで作ろうかと考えてたんですが、

ほんとに板バネで作ってました。

でもこの方式が振動でずれることもなく、曲がることもない確実な

固定法かもしれません。

250518-6

左側は、その折れてなくなったほう。

右側の固定ボルトを緩めると木台ごとエンジンがずれるはずですが、

ぐらぐらするもののなかなか動かない。こっち側の9.がひっかかっていたみたいです。

これはパイプに通して前後の木台を繋いでいたボルト。

右側には、見えにくいところにもう一組、同じボルトとパイプが

ちゃんと残っています。が、こっちは木台が折れたときに一緒に破損した

のかもしれません。ボルト9.はぶらぶらなので、これが原因で動かないのではなく、

エンジンの振動とボルトの圧力で木台がシャーシーにめり込んでしまい、

やや凹みができていたからと思われます。

あっ、Vベルトを外すとこを写すの忘れてたっ!

Vベルトは案外硬くて、伸びしろがないのでなかなか苦労しました。

最後はエンジンを後ろに十度くらい傾けて外しました。

250518-7

で、これがあらかじめ作ってあったエンジンベンチ。

当然、ありあわせの廃材ばかりですが、おおむね予定通りの

高さなので、エンジンはずらすだけで載せ替えることができます。

移動用キャスターもどっかの廃品。

下に敷いてるコンパネも廃品ですが、これは道路に出るまでが

コンクリのガラと草地なので、応急の仮設道路です。

忘れてましたが、車軸の下にはカイモノをして前を

浮かせてあります。前輪はくるくる回る状態。

こうしとかないと、エンジン移動時に車体が持ち上がって

危なそうだったので…。

250518-8

キャスターにブレーキがなかったので、自分の体でベンチを固定して移動。

どうもはずみ車が極端に重いらしく、重心が背面に寄っています。

下から出てきたのは、折れた箇所に敷いてあった木の板と

板バネ。板バネには真ん中に穴が開いていたので、

エンジン木台固定用のものかも。

250518-9

エンジンがなくなると一気に廃車感が増加しますが、

このドンガラ状態だと錆取りも格段にやりやすくなります。

ここをまず塗装して、エンジンを載せられるまで、この秋には

やっとかないと来期の薪割りに間に合いません。

「さあ、これから忙しくなるぞう!」

いやいつもいつも十二分に忙しいんですが!

250518-10

エンジンは坂道をえっちらおっちら押して、

家の車庫まで運びました。

疲れて腕が痺れたのか、写真がブレてますが…。

まあやれやれ、これで雨降りでも落ち着いて作業できます。

ずぐ横に倉庫があるので、工具もすぐに手に取れます。

こっちも作業が進みそうだぜ。

えっと、まずこのクソ重くて邪魔なはずみ車はどうやって外すのかなあ…

― その4 ―

250524-1

本日は雨の予報ですが、いちおう仮設屋根はあることだし、

なにしろ少ない休みがある時になにかしておかないといけません。

こういう場合、ちゃんとした屋根があるほうのエンジンに手をつけるべき

なのかもしれませんが、先に車台を塗装段階まで仕上げておいて、

塗料を完全に乾燥させる間にエンジンを整備してしまおうということで、

こっちにしました。

やっておいてなんですが、やっぱりエンジンのほうにしといたら

よかったような……。

言い忘れてましたが、カメラが変わりました。

以前のどっかで拾ってきたキャノンA3300ISのズームレンズが戻らなくなり、

シャッターも押せなくなったので、予備のこれまた拾ってきた

サンヨーのDSC-X1250というのを試してみたら画像が暗くて粗くてひどいシロモノ。

たぶんセンサーが悪くなって捨てられたんでしょう。

もう拾ったのはないので、仕方なくネットで中古品を一万円以下で買いました。

ニコンのクールピクスL26。

マニュアルがないのできちんと機能してるのかよくわからないのですが、

どうにかこうにか写してます。

雨降りで光量が足りず、ブレが多くてすみません。

250524-2

もう掃除したくてしたくて仕方なかったハンドルの基部。

泥ダンゴのような状態は多くの農民車が陥っているのを見ています。

埃と油とが堆積し続けたなれの果てがこれ。

こういうのをこそぎ落とすと、普段の生活で堆積しているストレスの解消にもなります。

250524-3

まだ途中ですが、本来の複雑な形状が出てきました。

内部にはギヤオイルを注入できると思いますが、

分解は塗装が終わってからにします。

先に外側に油がつくと塗装ができません。

250524-4

ブレてます。

申し訳ありません。ストロボを使えばいいんですが、ストロボ嫌いで…。

ハンドル基部付近の車台を処理しにくいので、どうやったら分離できるのか

いろいろ観察してると、どうもこの軸受けを外せばなんとかなるんでは…と

ボルトを二つ緩めてみたら、思い通り外れてくれました。

中身はスリーブらしいのですが、これとステアリングロッドがくっついたまま

ハンドルは持ち上げて少しだけ後ろにずらすことができます。

そのままハンドルポストの角度を変えると、タイヤは動かずに

ハンドルがぐるぐる回ります。

実はタイヤをまっすぐにすると、ハンドルがちょっとだけ正面に向いてなかったので、

ハンドルポストでうまく調節できるのかもしれません。

それにしても、そのハンドルポストの固定はこの軸受けだけ。

これからはあんまり負荷をかけないようにしないと。

250524-5

これだけはちゃんと記録したかったので、ストロボを使いました。

今回最大の発見、こんな見づらいところに刻印が打たれています。

AT85-1291

AT85は、農民車を造っていた高島鉄工製農民車の形式名で、

おたけさんの「農民車カタログ」に載っております。

うしろ半分の1291という数字の意味は想像もつきませんが、

もしかして製造順か…?

以前紹介した、神戸新聞取材の野上自工では

「年間200から300台」

を製造した時期があったということですので、そうかもしれません。

しかし、いままで見てきたとおり、かなり行き当たりばったりのこの工作精度。

同じ車を十台も作れば、もっと合理的に手際よく、すっきりした造りになっていくのではないでしょうか。

それでは、たとえば製造年月日かといえば、これも不可解。

この農民車を譲っていただいた方の話から考えて、

昭和四十年以前製造のはず。

1965年もあてはまりません。

これはやはり製造順なのでしょうか。

発見があったらあったで、謎は増えますねえ。

250524-6

刻印はおいといて、次の邪魔ものはこのプーリー。

取り外さないと裏側と車台に手が入りません。

回り止めらしきボルトは見た目よりも簡単に回ってくれて助かりましたが、

中心部のクサビのようなものがビクともしません。

錆の固着かもしれないので、無理に力をかけるのはやめにして、

油をさしていばらく置いておくことにします。

250524-7

縦に溶接してある鉄棒は、奥がサイドミラーポスト、手前はエンジン固定用ボルト。

これが千台以上も作った溶接技術?

まあ、もしかしたらこれが初めての職人だったのかもしれませんが…。

板バネの基部は、それでもかなり念入りに溶接されています。

それにしても乱暴な取り付けだなあ。

250524-8

こちらは左側のエンジン取り付けボルト。

わかりにくいですが、一度短めのL字鋼ステーを溶接し、

あとから重ねて長めのL字鋼を溶接してあります。

「あ、長さが足りんかった」

ということで付け足す……。

ほんとに千台以上こしらえたの?

250524-9

しかもこの溶接のヘタさはどうだ。

いや~、これでもエンジンが脱落しないんだからなあ。

250524-10

裏側も撮ってみました。

もしかすると、長いほうの補強の意味で短いやつがあるのかもしれませんが、

長いほうは車台にちゃんとくっついてなくて、主に短いほうに溶接して

あるんですよね。

どっちにしてもヘタすぎる。

まるで近野の溶接。

250524-11

そんなこんなで、いちおう錆取りはできましたが、いよいよ雨脚が

きつくなってきたので午前中で作業中断。

塗装は後日にしますが、また錆がが出るのは必至ですので、

二度手間ではありますがもう一度錆取りします。

湿気たときに錆止め塗装しても、ちゃんと効果が出ませんからね。

やっぱりエンジンのほうをやっとくべきだったか……。

― その5 ―

250601-1

ここんとこ(いつもですが)いろいろと忙しかった……。

で、今日は半日仕事。ほんの数時間だけ時間があったので、

先週のプーリーを外すことにしました。

それにはこの中心部にあるキーを抜くことから始まるはずですが、

とっかかりが小さいので困りもの。

ひっかかる部分とプーリまでは14ミリなので、15ミリ幅の金属を

間に入れて、棒状のものを当てて金槌で叩いたら抜けるのでは、

と判断してやってみます。

納屋から探してきたのは、またまたどっかで拾ってきたL字金具。

250601-2

がんがん叩いていけば、だんだん金具が水平になっていきますが、

キーは抜けていくような気配すら見せません。

どうやら金具のほうがひずんでいくようです。

といって、鋼の15ミリはちょっと見つからず、新品に近いバールが

あったので、それを梃子にしてみましたが、やはりビクともしません。

250601-3

プーリーを抜くのはあきらめて、このまま錆取りをできるところまで

進めて塗装しようかと思いましたが、プーリーとフライホイール、それを

繋ぐ回転軸、その二つの軸受けごと外してしまえばいいのでは、と

思いつきまして、四つあるボルトを外しているところ。

ナットは17でボルトは14、供回りするので二つのレンチを使用。

250601-4

ボルトは簡単に外せて、モノは前のほうに五ミリほどずれたのですが、

予想だと下に落下するはずなのに、フライホイールの奥側で引っ掛かっていて、

なんだか軸が穴に嵌っている感じ。

フライホイールとクラッチディスクは平たい円盤で、

嵌め合いにはなっていないと想像していたので、

だいぶ意外でした。

このまま抜いてしまっていいのか、抜いたらまた嵌めるのが難しくなるかも、と

思うと抜けません。

そうわけで、おびただしい数の蚊も寄ってきたし、

時間も切れたので作業中断。

クラッチ部に変な力がかかり続けるのも嫌なので、棒と板で

受け止めておくことにしました。

面倒がらずにボルトを仮止めしといたらいいのですが、

時間がありません。

「気分はもう絶体絶命 以下次号だぜ!」

そこまで切羽詰まってはいませんが、まあとにかく

詳しい人に相談してみてから進みます。

― その6 ―

250601-1

たびたび出ている元整備士の知人に相談してみると、

やはりフライホイールの奥はスプラインが入っているとのこと。

円盤同士だけでは回転の中心がずれてしまうので、

スプラインで固定してあるのでした。

もともとは、カバーとしてここには「お釜」と呼ばれる

半球形の覆いがあるのですが、ないほうがクラッチケースを固定しやすかった

のでしょう、むき出しで埃には無力なクラッチ部です。

でも、おかげでクラッチ分離には極めて便利。

スプラインは簡単に抜けて、再び嵌めるのも簡単だとのことでしたので、

安心して抜くことにします。

が、邪魔モノがいまして、スプライン部分が抜けきる前に

軸受けを固定していた鉄の板が当たってしまいます。

これはボルト留めなので外すことにしますが、サイズが21とバカでかくて、

上の倉庫に取りに戻ります。

レンチは回り止めに二本必要。

250601-2

フライホイールの向こう側が見えました。

案の定、中身はグリスと埃とその他葉っぱやらが堆積して

まことに面倒な状況。こう奥まった構造だとディスクグラインダーも

入りそうにないので、汚れをこそぎ落とすには

手作業しかないようです。

上部の白いのは取り外し式のハッチみたいなもの。

ずっと以前に、できるところまで塗装してあります。

いままで、クラッチとは向かい合う回転軸先端の円盤と円盤が合わさることで回転を伝えるのだと

思っていましたが、だいぶ構造が違います。

こっち側(ギヤケース側)には円盤はありませんが、クラッチペダルで操作する

コンセントプラグみたいなレバーがあり、これでレリーズベアリングを

押し出すようです。

250601-3

なんだかSF映画みたいな見てくれですが、こっちはフライホイール側。

コンセントプラグ型のレバーで押されたレリーズベアリングが、三つの板バネを押して、

それがプレッシャープレート(輪っか状のもの)を押し、クラッチディスクと

接触することで回転力が繋がる、というものらしいです。

つまり、クラッチ板は二枚ともフライホイールにくっついてるということです。

……それで合ってるのかな……。

左端のスリットには、もはやすっかりおなじみのドロバチが二つも巣を設営。

今回は容赦なくマイナスドライバーで破壊除去しました。

250601-4

なんとか手作業とパーツクリーナーでここまで洗浄。

どうせ完全に油汚れは取り除けていないので、塗装はしないことにしました。

グリスとオイルを要所に塗布。

どうでもいいですが、新しいパーツクリーナーは道端で拾ったもの。

スプレーの押す頭がなかったので、前の使い切ったパーツクリーナーのを

流用して使っています。

250601-5

おお、錆を落とすとますますSFっぽい様相に。

この角度から見えるスリットにもドロバチが(以下略)。

まだまだ分解できそうな雰囲気ですが、バネがあるので組み立てに手間取りそう。

秋までに稼働できるようにしたいので、もう無理に分解するのはやめにしておきます。

250601-6

前回の錆取りから三週間は経過していて、うっすら錆が浮いた車台先端部。

このまま錆止め塗装はできないので、もう一度錆取り。そして処理しきれなかった

部分も追加で錆取り。塗装済み部分の浮き錆びも軽く取って、

ええい、ハンドルポストもサイドミラーポストもついでにやっちまえ。

250601-7

もうちょっと角度を変えて撮ればよかった…。

クラッチとフライホイールは死ぬほど重く、プーリーも負けじと重い!

しかも回転軸までもが重いっ!

重量挙げのバーベルそこのけです。持ったことないけど。

地面に置いとくわけにもいかないので、荷台で塗装することにしました。

サビサビの荷台から錆がうつらないように、木の上に置いてます。

クラッチ部分は摩擦熱が発生するらしいので、

耐熱スプレーでもかけときますか。

250601-8

今回はここまで。

水性錆止めは時間が経つと油にはじかれそうですが、

長年、鉄部に滲んでいたであろう油分が、錆といっしょに

なくなっていることを願います…。

― その7 ―

250614-1

車台先端部の錆止めをもう一回塗っておきたかったのですが、

今日は雨なので屋根の下に移動したエンジンを掃除することにします。

上面の中央部を千枚通しでこそぐだけでこれだけの堆積物が。

強度のある塗装のはずですが、傷もつきやすくなっています。

丁寧な作業を心がけることにしましょう。

まずは、ライトから始めましょうか…。

250614-2

ライトはY字型の頑丈な回転するステーに固定されていて、両脇の二本の

ボルトで角度を変えられます。

ここには映ってませんが、ステーもボルトも太すぎる気がするなあ…。

ま、ステーのほうはエンジン吊り下げ用のリングと交換できるので、

そのためもあって太いのでしょう。

ライトリムはメッキがモロモロで、サンドブラストして再メッキすれば

完璧なのでしょうが、そんなヒマも金もありませんので、

手作業のワイヤブラシ。

なるべくメッキを残しつつ錆を落とし、缶スプレーのクリア塗装。

が、湿気が多すぎたのか、乾く前になんだか白っぽくなってしまいました。

完全に乾いたら透明になってくれればいいんですが。

250614-3

ライトの裏側には点検済み証のハンコが押してありました。

日付は45.12.14。

「雪を蹴立ててさく!さく!あさくさくさくさく、先生!おおう、蕎麦屋かぁ!」

なんて歌はともかく、これはまさしく昭和四十五年の十二月十四日の印。

ということは、この農民車も昭和四十五年以降製造の可能性が強くなりました。

何らかの原因で、ライトを新しく替えたのでなければの話ですが、

私はもうちょっと前だと思ってたんです。

こうなると、車台前部の刻印に日付らしきものがないのが残念。

製作した高島鉄工では、完成日は重要視されていなかったのでしょうか。

250614-4

ガラス面は乾いた布で充分に磨けました。

内側も布を巻いた指を突っ込めば端まで届きます。

外したランプ球の表面には、

A6V

Toshiba

25-25W

と、懐かしい東芝のロゴマークが印字されています。

検索してみたところ、いまだに小糸製作所から同寸のランプ球が出荷されているようです

(二輪車用)。

でも、写真の状態からどうやって抜き取るのか、私にはわかりませんでした。

ここまで分解するのも、だいぶんと悩んだのです。

しかしまあ、1970年からずっと装着されっぱなしとすれば、

今も点灯するのですから、高品質このうえない電球ですね。

下のライトレンズには、

TOP

S-0265

ISHIKAWA

とあります。

イシカワという会社名は、点検済み証のハンコに最後のワの字がうかがえます。

こちらはライトレンズのメーカーとして検索してもヒットしませんでした。

残念ながらいまは存在しないのかもしれません。

いまどきガラス製のレンズも珍しいので、大事にしないといけませんね。

250614-5

左はラジエターの冷却水補充口にあったフィルター。

銅製のようですが、継ぎ目が裂けかけていたのであまり掃除してません。

そうそう、ゴムパッキンは出てくるたびに軟化剤を塗っています。

左はその蓋で、

←REMOVE SLOWLY←

アツイトキ キケン

0.9

などとあります。

0.9は内容量でしょうか?

これもメッキが危ういので、なるべく布で磨いて終わり。

250614-6

その冷却水は、恐ろしいことに水面が目視できません。

底のほうには残っててほしいのですが…。

いままでエンジンが熱くなるほど動かしたことがなかったのが幸い。

冷却水のことなんかすっかり頭から抜けていました。水位はどうやって見るんだろ?

中身まで掃除できればいいんですが、どうなるでしょう。

250614-7

1.の部分はへこんでいるのでゴミが溜まっているのですが、2.の赤いカバーを

外さないことにはちゃんと掃除できません。どうやら横のカバー3.と

4.のボルトで共締めとなっているようですが、茶筒型マフラーが邪魔っぽい。

これを外すには5.のフランジにあるボルトを二本、外せばいいようです。

このへんは、文句なく一番汚れている部分。

タイガーモス号の厨房に踏み入るシータはこんな気分かなあ。

250614-8

フランジボルト7.は、思ったより簡単に緩みましたが、まだカバーは動きません。

一旦外したボルトは、なくさないように仮止め。

どうも6.の、クボタディーゼルのシールが貼ってある小さなカバーが邪魔していたようで、

それもあらかた磨いてから外します。

手で持って磨くより、動かないものに固定してあるほうが

磨きやすいのです。

250614-9

表側は「クボタディーゼル」のプレートが長短のボルト留め。

ラジエターの保護網が四本のボルト、カバーそのものは長いボルト四本で固定。

カバー周りはすべて9のボルトでした。

外したボルトも磨いています。

250614-10

8.エンジンカバー前固定ボルト四本

9.ラジエター保護網とボルト

10.クボタディーゼルプレートとボルト

11.茶筒型マフラー

12.エンジンカバー後ろ側のボルト三本

やっと外れたエンジンカバーは、天地逆にしてラジエターの上に

のっけてある状態。

細かい部品がいっぱいなので、この作業はやはり下の駐車場では

やらないのが正解でした。絶対になにかを失う自信があります。

そしてこうやって分解工程を記録しておかないと、絶対に組み方を忘れる自信があります。

ゆっくり落ち着いてやらないと。

― その8 ―

仕事は休みだけど、午前中に健康診断。

胃カメラが嫌いな近野は毎年バリウムを飲むのですが、

検査後に排出するために下剤を服用しなければなりません。

したがって、不意の便意がたびたび発生するので

あんまり動きたくないのですが、一時間でもエンジンに手を付けます。

一時間で掃除できそうな箇所はと…ラジエーターの冷却ファンか。

250621-1

ラジエーター冷却ファンは1.の赤いカバーがついた奥にあります。

赤いカバーの中央にはクボタの歯車マークがついていますが、

これは二本のボルトを緩めて外します。

Vベルトは手前のプーリーに繋がっていますが、

途中でフライホイールの軸にあたっていて、

それでVベルトを動かしているのだろうか…?

というのは、手前のプーリーはただ単体のプーリーで、

Vベルトを外すと空回りするばかり。

外すことに夢中になって、どういう動きをするのか確認するのを

忘れてしまいました。また今度、確認しておくことにして、

話を進めます。

250621-2

ボケボケですが、組み立て時の復習(予習?)を兼ねてボルト穴の説明をしときます。

2.ラジエーターカバーの固定ボルト用

3.歯車クボタのVベルト&プーリーカバー用

4.ラジエーターファン本体用

4.は三本でおしまいかと思っていましたが、フライホイールの陰にもう一本ありました。

250621-3

その最後の一本を抜いたら、ファン

本体も外れましたが、なにかが引っかかってる…。

ラジエーターと燃料タンクの隙間から前面に配線5.が通っていました。

これはハンドル近くにあるライト用のスイッチに通じる配線ですが、

いったん前に出て、気化器とマフラーの内側を経由してから

ハンドルに向かいます。

おそらくファンから直接ハンドルに行くと、フライホイールやVベルトに

触れてしまう危険があったためでしょう。

250621-4

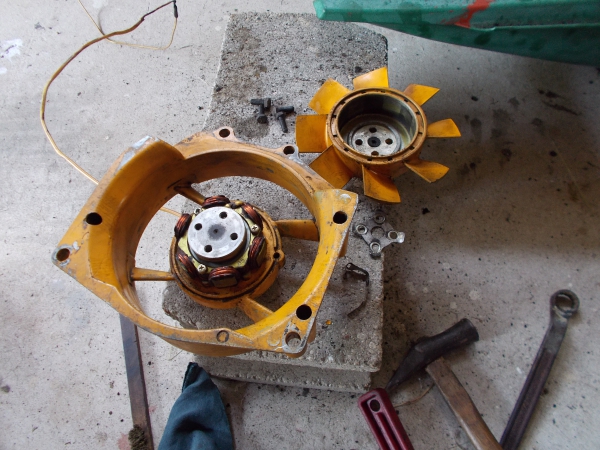

ということは、このラジエーターファンは発電機を兼ねているのでしょうか。

ファンの汚れを取っていくと、

SAWAFUJI ELECTRIC CO.

5000-8000.P.M.→

TYPE AGM26 NO ?

などとあり、澤藤電機はいまもオルタネーターやバス用の小型冷蔵庫なんかを

造っているようです。やはりこの羽根車のなかには発電機があるのでしょう。

固定する四本のボルトは、四連の回り止めナットで締めてあります。

爪を曲げて回り止めとするので、やりたくないですがスクレーパーで

爪を起こしてからボルトを緩めます。

反対側のプーリーを固定するナットは、ファンが供回りして外せませんので…。

再びボルトを固定する際、どうか爪が折れませんように。

250621-5

ファンの羽根や発電機のステーは、

断面が飛行機の主翼と同じになっています。

冷却効率をここまで重視しないといけないなのか私にはわまりませんが、

なかなかカッコいい、凝ったものです。

もうちょっとキレイにしたかったのですが、

夏至とはいえ暗くなってきたし、拾ったパーツクリーナーも

ちょうど中身が無くなってしまったので、

ここで今日は終了。

また仮組して保管しておきます。

下痢は、なんとかもよおさずにすみました。

[目次へ]

[2018年へ]

[2019年へ]

[2020年へ]

[2021年へ]

[2022年へ]

[2023年へ]

[2024年へ]